季節は7月。

クーラーが壊れているわけではないが、なぜか効いていない職場で、私は汗と一緒にやる気を蒸発させていた。

そんなとき、ふと目に入ったのは壁のカレンダー。

7月のページには、涼しげな渓流と山々、そして…あれ?

「これ、河童橋ってやつか。上高地、だっけ…?」

数日後、連休をとっていた後輩が何気なく言った。

「上高地、行ってきましたー。めっちゃ良かったですよ!」

その帰り、本屋に寄ったら、平積みの『るるぶ』がこう言ってきた。

「今がベストシーズンだぞ(ドンッ)」

……呼ばれてる。完全に上高地に呼ばれてる。

神の啓示か、ただの情報過多か。

とにもかくにも私は気付いたら、週末の上高地行き夜行バスを予約していた。

午後11時。名鉄バスセンター。

登山用ザックを背負った熟練の老人。

爽やかな登山ウェアを着た女性客。

ふくらはぎが異様に発達した若者。

「どう見ても経験者」な人たちが集うなか、場違い感を背負ったおじさんがひとり。

それが私である。

実はその日の午前、私はアルペンでトレッキングザックとアウトドア服を買い揃えていた。

理由は簡単。

「素人バレ」が恥ずかしかったから。

くだらない見栄である。

このお腹の存在感で、素人かどうかなんて一目瞭然なのに(泣)

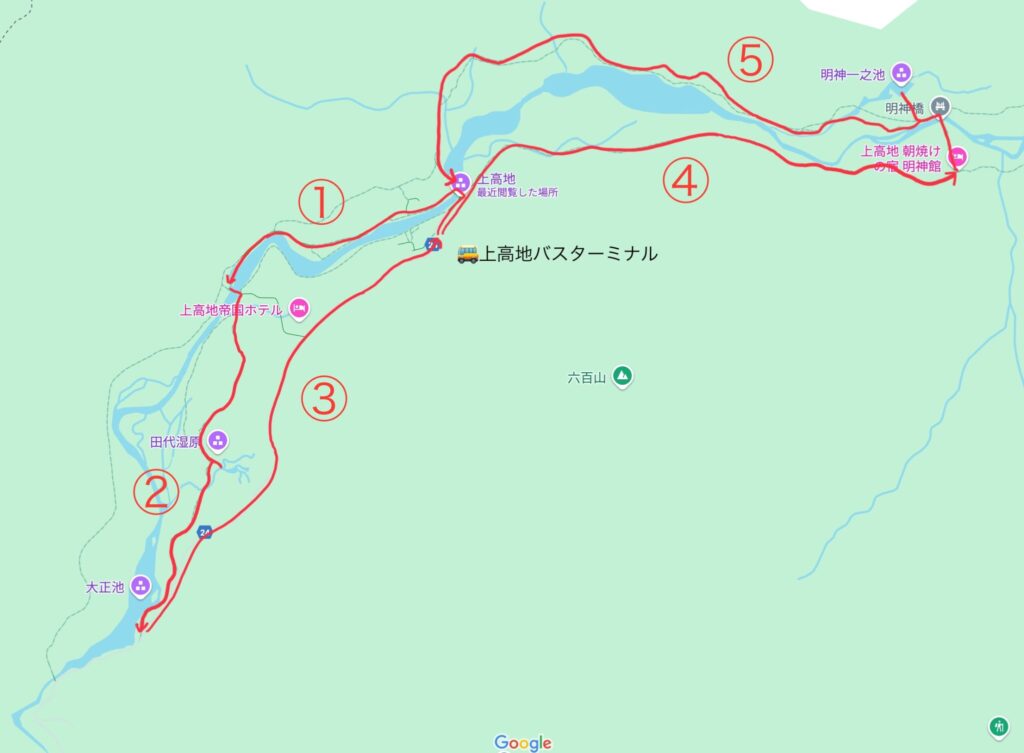

ちなみに今回の“ゆるハード旅”の計画はこちら:

- 上高地バスターミナルから徒歩で梓川右岸沿いに南下して田代橋へ①

- 田代橋から梓川左岸沿いにさらに南下し大正池へ②

- そこから路線バスでターミナルに戻り、再び徒歩で北上③

- 明神橋や明神池を巡り④、最後は対岸を歩いて一周⑤

全行程約14km……って、けっこう歩くじゃないか。

路線バスを使って体力温存を図るのは、おじさん散歩の嗜みである。

もちろん、今回の目的は撮影だ。

カレンダーに載っていたような上高地の絶景を、自分のカメラでちゃんと残したい。

忘れないように、ここであえて声に出しておく。

「今回の旅は、遊びじゃない。撮影なのだ。」

そう呟いて、バスの座席に腰を沈めた。

明日朝からは体力勝負、すぐにでも睡眠をとりたかったが、慣れない環境で目はギンギン…

前途多難である。

上高地到着

朝5時。

ほぼ一睡もできぬまま、バスターミナルに到着した。

あたりには白い霧が立ち込め、どこか幻想的な空気が漂っている。

霧の向こうに見える山のシルエット。鳥のさえずり。

「これはもう…冒険の始まりだ」と気分を高めた、そのとき。

――バシャアアッ!

――キャー!

隣のテーブルで、ひとりのおじいちゃんがハイドレーションパック(給水袋)を盛大にぶちまけた。

運悪く、同じテーブルにいた若い女性の荷物がびしょ濡れに。

白い霧の中に、少しずつ広がる水たまり。

これから山に登ろうというのに、荷物が水没スタートとは気の毒すぎる。

おじいちゃんはしきりに謝っていたが、その声すら霧に吸われていった。

……いや、こういうのも非日常の一部、なのかもしれない。

ベンチに座る人々は、黙々と装備を整えている。

ザックの調整、トレッキングポールの伸縮、地図の確認――

まるでRPGのスタート地点で、冒険前の“準備フェーズ”に入っているかのようだ。

「冒険が、始まる――!」

そう心の中でナレーションを入れてみたものの、

実際の自分の装備といえば、買いたてのザックと初心者感丸出しの服。

……NPCっぽい。

河童橋

上高地バスターミナルを出発して最初に迎えてくれたのは――朝靄に包まれた梓川だった。

夏の朝日はもう山の稜線を照らし始めているのに、川面まではまだ届かない。

川は静かに流れ、その上にふわりと靄が浮かんでいる。

これはもう、天然のスクリーンセーバーである。

思わず深呼吸。

空気が、やばい。おいしすぎる。コンビニおにぎりがオーガニックに思えるレベル。

「河童橋、早く見たい…!」という気持ちが湧いてくるが、

一方で「今、無理して早足になったら絶対あとで後悔するぞ…」というおじさんの本能がブレーキをかける。

先は長い。撮りたいものもたくさんある。

せっかくならこの景色もしっかり味わいたい。

そんな、観光ハイの暴走と、足腰の現実がせめぎ合う、複雑な心境で歩き始める。

川面はまだ暗い。

カレンダーで見たような“神がかりの清流ショット”は、この時間では期待できそうにない。

でもとりあえずシャッターを切ってみた。

ISO 100, f/11, 1/10 s, +0.0 EV, 20 mm

朝靄に包まれた梓川。手前の川と奥の山々を入れるため広角で、ピントを全体に合わせるためf/11で撮影、シャッタースピードが落ちるため手ぶれに注意して撮影した。。

ISO 100, f/6.3, 1/50 s, +0.0 EV, 20 mm

朝日が当たる山肌を主題に撮影。もう少しクローズアップしても良かったかもしれない。

……おぉ、これはこれで悪くない。

“静寂”というタイトルの写真集に使えそうな一枚が撮れた(当社比)。

調子に乗って河童橋も撮ってみたが、こちらは想像以上に地味だった。

ISO 100, f/6.3, 1/15 s, +0.0 EV, 70 mm

河童橋を主題に朝靄を副題にと思って撮影したが、どうにも橋が暗くなってしまい、朝靄の方を主題にした方が良かった気がする。

ただの「橋、暗し」。

「うん、これは光が差してからリベンジしよう。無理だこれは。」

そうこうしている間にも、大きめのザックを背負った登山チームがどんどん前へ進んでいく。

おそらく、この先の穂高や涸沢カールを目指す猛者たちだろう。

彼らの背中からは、“やるべきことがある人間の背中”というオーラが漂っている。

一方こちらは、Tシャツ&軽ザック装備でのんびり歩く私。

どう見ても「迷い込んだ観光客」である。

周囲を見れば、同じく軽装の観光客たちが、

「キャー!見て見て川キレイ〜!」とテンション高く河童橋を渡って散っていく。

──ああ、この温度差。

“登山”と“観光”の境界線って、河童橋あたりなのかもしれない。

上高地といえば、この木造の吊り橋「河童橋」。梓川の清流にかかり、その先に穂高連峰を望む風景は、まさに上高地の象徴です。

名前の由来は、古くから伝わる「河童が棲む」という言い伝えや、文豪・芥川龍之介の小説『河童』の着想とされる説があります。

現在の橋は観光用に安定した造りですが、昔は簡易な吊り橋で、荷物を背負った歩荷(ぼっか)たちが揺れる橋を渡っていました。

撮影スポットとしては、橋の中央から望む奥穂高岳と梓川の景色が人気。特に早朝や夕方の光がやわらかい時間帯がおすすめです。

上高地バスターミナルから徒歩約5分でアクセス可能。旅のスタート地点にふさわしい、必見の景観スポットです。

梓川右岸沿いに田代橋まで

河童橋を渡り、梓川の右岸へ。

次に目指すは上高地南部にある大正池。

だけどそこに至るまでの道中が、思いがけず旅情マシマシだった。

ISO 1600, f/11, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

光が当たっている場所とそうでない場所のコントラストが強すぎて悩んだ。白樺並木を主題に、奥行きを意識した。

道は、白樺に囲まれたまるでCMのロケ地みたいな散歩道。

ひんやりとした空気の中、葉のすき間から射し込む朝の光が、

霧の中で静かに反射している。

「あれ?俺、今コーヒーのCM出てる?」

そんな錯覚に包まれながら、ゆっくりと歩を進める。

ところで白樺って、ずるくないですか?

そこに生えてるだけで旅のグレードが1段階上がる木。

昔は木なんて「緑の塊」くらいにしか思ってなかったのに、

マインクラフトにハマってからは

「これはシラカバ、これはマツ、これはたぶんオーク(ナラ)」みたいな分類ができるようになった。

人は、ゲームを通して木の名前を覚えるのだ。

※人生の学びはどこからでもやってくる。

やがて道の右手に視界がひらけ、霧の中に焼岳(やけだけ)の姿が浮かび上がる。

ISO 160, f/11, 1/50 s, +0.0 EV, 32 mm

朝日が当たる焼岳を主題に、朝靄が残る梓川を副題に撮影。カメラを構える人物も入れてサイズ感を出した。

ISO 100, f/11, 1/100 s, +0.0 EV, 20 mm

主題はギラつく朝日。光芒を出すためにf/11で撮影した。

うおぉ…これは“写真界のラスボス感”。

朝日が当たって、モヤが立ちのぼる山肌に光が差し込む。

これ、実写?背景CGじゃないよね?って何度も確認してしまう。

ふと川原へ降りられる場所に出ると、すでにカメラを持った人々がファインダーをのぞいている。

若者、カップル、スマホ勢、そして…たまにおじさん。

みんなで譲り合いながら撮影している様子は、なんだか撮影界の“無言の秩序”って感じ。

だが私は気づいてしまった――

おじさんカメラマン、少ない。圧倒的に少ない。

カップルたちは交互に撮り合い、

スマホを高く掲げ、完璧な“映えポーズ”を決めている。

そしてたぶんそれはSNSに投稿される。

うん、それが今どきの楽しみ方。

だけど…おじさんは無理なのよ。

自撮りをSNSに晒すなんて、無理。

人目が気になるというか、己が気になるのよ。

途中、湿地帯のような水場が現れる。

ふと足を止めてファインダーを覗くと、

ピントを合わせたその先には空と木々が映り込んでいた。

ISO 2500, f/8, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

湿地の池に映る木々を主題に撮影。ピントはマニュアルで。何を撮ったかぱっと見わからないので、池の淵や手前に草を入れてみた。

水鏡。

まるで地面にもう一つの空があるみたいだった。

この一枚だけで、「上高地に来て良かった」と思える景色。

マニュアルフォーカスで頑張った自分を褒めたい。

(なお、すでにピントを外した写真を15枚量産している)

道中、ウエストン碑という石碑があった。

「ウエストンて誰?」と思って調べてみたら、

イギリスの登山家らしく、上高地をこよなく愛したらしい。

上高地ファンの外国人おじさん、ここに眠る。(いや、眠っているかどうか知らんけど)

河童橋から明神方面へ向かう道の途中にひっそりと佇むのが、このウォルター・ウェストン碑。

ウェストンはイギリス出身の宣教師であり登山家。19世紀末から20世紀初頭にかけて日本各地の山々を紹介し、「近代登山の父」と呼ばれています。 特に上高地の自然美を世界に広めた功績が大きく、この碑はその業績を称えて昭和12年に建てられました。 毎年6月には、登山シーズンの幕開けを告げる「ウェストン祭」が行われ、全国から山好きが集まります。

周囲は木立に囲まれ、訪れる人も比較的少ないため、静かに記念撮影をするのにぴったり。河童橋から徒歩10分ほどでアクセス可能です。

上高地の歴史と山岳文化に触れられる、小さな名所です。

さらに歩くと、高原ホテルが視界に入ってくる。

ISO 1000, f/18, 1/100 s, +0.0 EV, 61 mm

散策路を歩いていると不意に現れた焼岳と高原のホテル。手前の道と奥の焼岳までピントを合わせたくてf/18まで上げてみた。

ホテル越しに見る焼岳の迫力がすごい。

まるで、「この部屋、高っ…でも泊まりたい…」と誘惑してくる景色。

そして最後に見えてきたのは、

大山大明神(通称:山の神)。

ISO 1600, f/11, 1/50 s, +0.0 EV, 20 mm

大木の足元の社を入れて広角で撮影、構図を色々頑張ってみたが、大木はどうにも入りきらなかった。

静かにたたずむその社に、思わず足を止め、

「どうか無事に、膝がもちますように」と祈っておいた。

西穂高岳の登山道入口、発見。

ひっそりと佇む登山道。

看板には「西穂高岳 登山道入口」とある。

いやいやいや、

私、“写真撮って帰るだけ”の人ですから。

そっと遠目から写真を撮っておいた。

“健闘を祈る”って顔で。

田代橋から田代湿原を歩く

田代橋・穂高橋を渡って梓川の左岸へ。

ISO 1000, f/11, 1/40 s, +0.0 EV, 25 mm

穂高橋のたもとに降り立ち、橋を撮影。構図のレパートリーの少なさに改めて反省。

橋のたもとに足をつけた瞬間、目に飛び込んできたのは……

「クマ目撃情報」

しかも、日付が…つい先日。

時間帯も「朝8時台」とか書いてある。

…ほとんど今じゃん。

すかさずあたりをキョロキョロ確認。

何もいないことを5回くらい確認してから、

しれっと歩き出すフリをするおじさん一名。

いや、怖いでしょ。

なんだこの緊張感。映画の序盤にこういうシーンあったぞ。

このエリアは、原生林を抜ける木道(ボードウォーク)が整備されていて、

まるで“緑の中を歩くレールのない電車”のように、静かに風景の中を進んでいく。

しばらく歩くと、道の脇に鐘が見えてくる。

札が付いていて、こう書かれていた。

「クマベル」

……新しい特撮ヒーロー?

魔法少女の必殺技?

それとも「いい香りのする熊避けアイテム」?

正体は、ただの鐘である。

「鳴らしてください」と言わんばかりに設置してあったので、ここぞとばかりに カーンカーンカーンカーン と、無駄にリズミカルに多めに鳴らしておいた。

ちなみにこの鐘、誰かが通るたびに鳴らすから、

時々森の奥から「カーン…カーン…」と微かに響いてくる。

その音を聞くたびに、

「……今、誰かが熊対策してるってことは、つまり近くに何かいるのでは?」

と、いらん想像力が働いてしまう。

梓川は見えないが、原生林の雰囲気がすごい。

空気が濃い。森が“生きてる”感ある。

これはもう、ジブリである。

もののけ姫のオオカミや、謎の生き物が木の間から顔を出しても不思議じゃない。

いや…出てきてほしいのはシシ神様であって、クマじゃない。

ISO 12000, f/20, 1/60 s, +0.0 EV, 38 mm

まだ暗い森の中に、時折現れる太陽。f/20で光芒を出して思いっきり遊んでみた一枚。特に面白みはなかった。

ISO 12000, f/11, 1/30 s, +0.0 EV, 70 mm

森の中にいると、明るく照らされた場所が魅力的に感じる。そんな場所を切り取ったら思いのほかジブリ感がある写真が撮れた。

写真を撮ってみると、緑がすごい。

濃い。とにかく濃い。

パレットが「緑100%」で塗りつぶされたような光景。

プリントアウトしたら、緑のインクだけ即死するやつ。

これはこれでアート作品かもしれないが、

家のプリンターが泣くので控えめにシャッターを切る。

足元はずっと木道。

地面がぬかるんでいても問題なし。高低差も少なく、

これはもう“おじさんに優しいジブリ回廊”と名付けたい。

息が上がらないというだけで、旅が2倍楽しく感じるのは、

年齢を重ねた者だけに許された感性である(たぶん)。

田代湿原、田代池

ジブリ感たっぷりの原生林を抜け、木道の上を歩き続けていると、

ふいに――視界が、パッと開けた。

まるでトンネルを抜けた瞬間のようなこの開放感。

ここが田代湿原(たしろしつげん)だった。

ISO 400, f/22, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

開けた田代湿原。奥の穂高まで写したくてf/22で撮影してみた。

ISO 500, f/22, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

青く抜けた空も写したくて画角を調整。見事な三分割構図。ただ、絞り側で撮影するとセンサーノイズが目立ってしまう。

目の前には、草原の向こうに奥穂高や前穂高がどっしりと構えている。

山の存在感、強すぎる。

いや、これもう「風景」じゃなくて「神話」ですやん。

しばらくその場で立ち尽くし、ただ景色を眺める。

そして、ハッと気づく。

あ、暑い……。

森の中はひんやりしていたのに、湿原に出たとたん直射日光タイム。

じんわり汗が浮かび、ザックの背中に張りついたTシャツが「お前は誰だ」レベルで重く感じる。

というわけで、ベンチを見つけてザックを下ろし、ひと息。

深呼吸しながら景色を見渡すと、そこにいたのは――

鼻息荒めの外国人大学生風カメラマン。

息遣いからして感動が止まらないらしく、

「ウォォ…アメージング!ソービューティフル!」というオーラを全身から発している。

いや、わかる。めちゃくちゃわかる。

こっちも心の中で拍手喝采ですよ。

「いいぞ、若者。日本を楽しんでいってくれ」

「このあと絶対、君はInstagramに“#JapanNature”って投稿するだろうけど、それで正解だ」

と、おじさんなりに心の中で全力エールを送っておいた。

そして、田代池(たしろいけ)もすぐそこ。

少し歩くと、木々のあいだから姿を現すのは――

ISO 400, f/11, 1/50 s, +0.0 EV, 29 mm

田代池。全体を写したが、もう少し池の透明度を表現した写真を撮っておけば良かったと後悔。

透明度バグってる池。

底が見える。石も見える。いや、むしろ空気みたい。

水なのに見えない。…いや、見えてるけど…見えてない……(混乱)

その場にしゃがみこみ、じっと水を見つめていると、

なぜかHPがじわじわ回復してくる感じ。

ゲームでいうと、「何もせずにそこにいるだけで回復する泉」みたいな存在。

「田代池、これはもうヒーリングポイント認定でいいでしょう。」

立ち上がると、ザックがいつもより重く感じる。

そろそろ体力ゲージがオレンジ色になってきたが、

目的地・大正池はもうすぐそこ。たぶん半分。

息を整え、気合いを入れ直して、ザックを再び背負う。

※このときの気合いは、たいてい5分後には消える。

田代橋から大正池方面へ進むと現れるのが、広々とした田代湿原。正面には穂高連峰が望め、開放感あふれる絶景ポイントです。

湿原の地形は、氷河期後の堆積物と雪解け水の作用で形成され、今も湧き水や地下水で潤っています。そのため、足元の植物は季節ごとに表情を変え、初夏のワタスゲや秋の草紅葉が特に美しいと評判です。

湿原の端に佇むのが田代池。浅く透明な水面は、底までくっきり見えるほど澄んでおり、まるでガラスを敷いたよう。かつては湿原の一部だったものが水量の多い湧き水によって池となったと考えられています。

田代池の水は流れがほとんどなく、風のない日は穂高の山々を鏡のように映します。早朝の光や霧がかかる時間帯は特に幻想的で、写真家や画家にも人気のスポットです。

河童橋から徒歩約30〜40分。人の少ない静かな時間を狙えば、上高地の“静の絶景”をじっくり堪能できます。

中千丈沢の「押し出し」

中千丈沢の「押し出し」という場所に来た。

名前はちょっと強そうだけど、実際はまるで異世界。

焼岳がそびえ、空は澄み、流れる川には立ち枯れた木。風景がもう、設定ミスみたいに美しい。

で、当然カメラを構えるわけです。

だけど…

ISO 100, f/5.6, 1/160 s, +0.0 EV, 22 mm

砂礫で浅くなっているため、透明度が素晴らしい。焼岳全体を見渡せる絶景のポイント。枯れ木が集まっているのも面白みがある。

ISO 100, f/4.0, 1/640 s, +0.0 EV, 30 mm

立ち枯れた気が良いアクセント。縦構図で撮ってみたが、背景の処理にもう少し気を遣えば良かったかも。

「どこ撮っても綺麗すぎて、逆にどこ撮っていいかわからん問題」が発生。

風景が主張しすぎてくる。

「私を撮りなさい」「いや私を!」「こっちにも注目!」と四方八方から静かに圧をかけられ、ついに私はプチフリーズ。

そしてふと気づく。「そもそも“押し出し”って何?」

名前の意味も分からぬまま、カメラ片手にウロウロしながら砂利を踏みしめる。

でもなんか、こういうのが旅の一番楽しい時間だったりするのだ。

上高地を歩いていると耳にすることがある「押し出し」という言葉。これは登山用語や地質学の用語ではなく、この地特有の自然現象を指します。

簡単にいうと、山の斜面から川へと大量の土砂や岩が押し出され、川の流れをせき止めたり、河原や湿地をつくる現象です。

上高地では焼岳や穂高岳周辺の崩落がきっかけとなり、梓川に土砂が流れ込み、今のような平坦な河原や湿原が形成されました。

有名なのは大正4年(1915年)の焼岳噴火による大正池の誕生。この時も押し出しが発生し、梓川がせき止められて天然のダム湖ができたのです。

さらにこの押し出しは現在も小規模ながら続いており、川の流れや河原の形は年ごとに少しずつ変化しています。つまり、上高地は“生きている地形”なのです。

河童橋周辺の広い河原や、大正池の立ち枯れ木も、こうした押し出しの歴史が刻まれた風景。美しい景観の裏には、常に自然の力が働いていることを思い出させてくれます。

大正池

ようやく…ようやく…大正池に到着!

水面に空と山が映ってる。静寂すら美しい。

「これが自然の威圧感…!」と、思わず黙ってしまう。

いや、ほんとに黙ってしまったのは、体力が尽きていたからなんだけども。

あまりの透明度に、「池の底に伝説の剣が眠ってるんじゃないか?」と錯覚しながら、カメラを構える。でも広角でも望遠でも撮りきれない。

ISO 125, f/10, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

シンメトリーなニ分割構図。焼岳が水面に映り言うことなしです。

ISO 100, f/10, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

同じ構図で左にシフトしてみた。大正池の奥の方が映り、山の崩れている部分もワンポイントに。

ISO 1000, f/11, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

奥をクローズアップしてみた。どこまでが水面なのか、不思議な感覚になる。

ISO 125, f/11, 1/50 s, +0.0 EV, 28 mm

霞がかった穂高が美しく、カメラを構える観光客を手前に入れて臨場感を出してみた。

ISO 640, f/11, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

対岸にも人の姿が見えたので望遠で撮ってみたが、70mmではこれが限界だった。

風景がスケールオーバーしてるんだよ。豪快すぎるんだよ、大正池。

ここまでの道のり、Google先生は「徒歩〇分ですよ〜」なんて軽やかに言ってたけど、現実はその1.5倍以上の時間。

いや、待って。

「徒歩」って誰の徒歩?若者?陸上部?

お願いだから“おじさんモード”も追加して。

とはいえ、ここまで来た時点で、もう今回の旅、ほぼ勝ち確。

「いや〜いいもん見たわ〜」って満足モードが出ちゃって、内なる声がささやく。

「……もう、ここで帰ってもいいんじゃない?」

いやいや、ダメでしょ。明神池まで行くって決めたじゃん!

そう自分にツッコミを入れつつ、とりあえず体力温存のために…

ビバ!内燃機関!

ということで、ホテル前のバス停から路線バスに乗って、さっくりとバスターミナルへリターン。

上高地の入口近くにたたずむ静かな水面――大正池。その誕生は比較的新しく、大正4年(1915年)の焼岳噴火がきっかけでした。山腹の崩落による土砂が梓川をせき止めて誕生した天然の池です(詳しい地形の話は別コラム「押し出し」にて)。

池に立ち並ぶ枯れ木は、かつてこの場所が森だった証。誕生当初から多くの画家・写真家を惹きつけ、上高地を象徴する風景として作品に残されてきました。

戦前の絵葉書や観光ポスターにも大正池の姿は頻繁に登場し、昭和の山岳ブームでは河童橋と並ぶ“上高地二大アイコン”として全国に知られる存在に。特に朝もやに包まれた枯れ木のシルエットは「上高地といえばこの風景」とまで言われました。

現在では立ち枯れ木は減りつつありますが、早朝に見られる水面の鏡景や、霧が流れる瞬間は変わらず絶景。

バス停「大正池」下車すぐ、または河童橋から徒歩約1時間。観光ポスターの中の風景に、自分の足で立ってみる価値があります。

再び河童橋へ

数時間ぶりに、上高地バスターミナルへ帰還。

疲れ切った戦士が拠点に戻ってきた気分である。

しかもバスの車内はエアコンが効いていて……

汗ばんだシャツが肌にピタッと張り付き、「あれ、これ快感か?いや、違うな。不快だな?いやでもちょっと…」

という、感情の迷子に陥る。

※おじさんの夏あるあるです。

とはいえ、少し元気を取り戻した私は、観光センターの2階にある「上高地食堂」へ、気づけば無意識に入店していた。

朝はスルーしたこの食堂、今は全力で私を迎え入れてくれる。

「カレーください、全てをリセットできるやつで。」

そう、これから挑むのはラスボス・明神池ルート。

腹が減っては戦はできぬ。

カレーで“腹のバフ”をかけた私は、再び出撃するのであった。

そして再び、俺たちの河童橋へ!

朝とは打って変わって、まぶしい陽光。

人も増え、空気も明るく、まるで別世界。

観光客がわんさかいて、みんなラフな服装で楽しそう。

「あ、なるほど。夜行バスって“修行僧コース”だったんだな……」

今なら堂々とこの空間に溶け込める気がする。

まるで「フル装備のおじさん」→「陽キャ観光客」へジョブチェンジ成功!

ISO 100, f/5, 1/125 s, +0.0 EV, 33 mm

陽光の当たる河童橋をようやく撮ることができた。川の青さに出会えた。

ISO 800, f/22, 1/60 s, +0.0 EV, 36 mm

岳沢を主題に、観光客が渡る河童橋を副題に取ってみた。正面の穂高の向こう側に涸沢がある。

ISO 100, f/4.0 1/320 s, +0.0 EV, 28 mm

河童橋の入り口。なんとなく取ってみた。

ISO 100, f/6.3, 1/125 s, +0.0 EV, 33 mm

箸の構造がよくわかる一枚。外国人観光客も多く、様子を見ていると楽しい。

しかも、写真がめちゃくちゃ映える!

朝には出なかったキラキラ感、梓川の透明度、穂高の存在感、河童橋の「主役感」。

もう1回撮ってよかった〜〜!

河童橋、昼の部。完全勝利です。

明神橋へ向かう

河童橋を後にして、次なる目的地・明神橋を目指す。

これがまあ、地味にキツい。いや、地味じゃないな。しっかりキツい。

地図で見れば「あ、そんなに距離ないじゃん」と思うんだけど、現実の上高地はそんなに甘くない。歩いても歩いても景色が変わらない気がしてきて、気づけば脳内で「もう戻ろうかな」の再生が始まる。フルループで。

でもそこで踏みとどまるわけですよ。「カメラを持って来たんだろ?撮るために来たんだろ?」って。

上手く撮れなくたっていい、やったら満点なんだ。そんな謎の精神論で自分を鼓舞しながら、前へ前へと進む。

ISO 200, f/4.0, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

森の中に明るい色のテントが見えてきた。登山用のテントばかり。

ISO 100, f/6.3, 1/500 s, +0.0 EV, 70 mm

小梨平キャンプ場のど真ん中を突っ切って進む。

歩き始めてすぐ、小梨平キャンプ場に差し掛かる。

「ここでキャンプとか、最高じゃん!」なんて夢をふくらませて覗き込むと──テントがガチすぎる。

軽量装備、無骨なカラーリング、山岳用ザック。

え、ここキャンプ場じゃなくて“登山者たちの秘密基地”じゃない?

私の「星空見ながらココア飲みたい」みたいな妄想は、そっと圧縮されて胸ポケットに仕舞われた。

さらに現れる、恒例の「クマ目撃情報」の看板。

おいおい、またかよ。

このペースで出てきたら、むしろ“クマに会えなかったらレア”ってことでは?なんて思ってしまう。

「ようこそ上高地、クマが見守る安心の自然へ」ってコピーが脳裏に浮かぶ。

ISO 400, f/9.0, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

梓川の支流、森の中の清流が暑さを紛らわしてくれる。

ISO 4000, f/9.0, 1/60 s, +0.0 EV, 35 mm

覗き込むと植物が川底にびっしりと。どんな植物なんだろうか。

ISO 400, f/11, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

枝打ちなどされていない自然の杉の様子。放射状に枝が広がっている。

ISO 100, f/11, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

緑の世界から急に白い世界になった。水があるようには見えなかったが、大雨などには川になるのだろうか。

ISO 100, f/11, 1/80 s, +0.0 EV, 20 mm

雲の様子が夏らしかったので撮ってみた。青い空と濃い緑、そこに白い雲はとても綺麗だ。

ISO 320, f/18, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

上高地では山がとても近くに感じる。岩肌がよく見えすぐそこにあるように感じるが、歩けばきっとかなり距離がある。

ISO 6400, f/18, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

まさに水鏡。空を見下ろす不思議な感覚。

ISO 2000, f/18, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

川面に森が映り、水面を見失う。

それでも進む梓川沿いの道。するとどうだろう、あまりにも完璧すぎる風景たちが次々に現れる。

澄み切った小川、水鏡の池、杉の枝ぶりのダイナミックさ、そして森の隙間からちらりとのぞく山の存在感。

「わかってるな…タイミング…」と思わず自然に感心してしまうくらい、絶妙なタイミングでご褒美が出てくる。

正直、歩くのしんどい。腰も足も地味に痛い。

でもこの絶景が急に現れるもんだから、「ちょっと頑張るか…」とつい思わされる。

完全に誘導されている。もうこれは、自然がデザインした“トレッキング強化イベント”なのでは…?って疑いたくなる精密さ。

戻りたい気持ちと、進みたい風景のせめぎ合い。

結局、また一歩、そしてまた一歩。

引き返すタイミングを逃し、気づけば明神橋に近づいている。

明神池と穂高神社奥宮

もうね、無理だったんです。

足は棒、腰は悲鳴、思考は「………」って感じで。

そんなゾンビ状態の中、ふいに現れたのが──明神館。

「……あっ……建物……人の文明……!」

やっと着いた。もう涙ちょちょぎれそう。

屋外のプラスチック製のテーブルにザックをぶん投げ、椅子に着地した瞬間、全身から「ぷしゅ〜」という効果音が聞こえた気がする。

もう動けない。たぶん背後から声をかけられても返事できないレベル。

看板に「カフェ」なんて洒落た文字が見えた気がしたけど、私はもうそんな贅沢している場合ではなかった。

自販機で買った現地価格のミネラルウォーターを一気飲み。値段なんてどうでもいい、この瞬間は命の水だ。

そしてこの時点で、気分的には「登頂成功」。

もうここがエベレストの山頂でいいよ、誰も文句言わんて。

あとは帰るだけの気楽なトレイル──のはず。

でもここには“おじさん的魅力”が詰まっている。

そう、穂高神社・奥宮と明神池。

神社大好きおじさんとしては、これはスルーできない。

カメラ片手に明神橋を渡り、現れた鳥居に小さく頭を下げる。

梓川の清流に架かる木製の吊り橋――それが明神橋です。河童橋と比べると観光客は少なく、橋の上から眺める穂高連峰や明神岳は、より素朴で野趣あふれる風景を見せてくれます。

この橋は、穂高神社奥宮と集落・登山道をつなぐ重要な渡しとして造られました。奥宮は明神池のほとりに鎮座し、古くから山岳信仰の聖地とされてきた場所。橋は、そこへ参拝に向かうための“神域への入口”でもあります。

かつてはもっと簡素な造りで、増水時には渡るのが危険なこともしばしば。現在は観光客や登山者も安全に渡れる頑丈な構造になりましたが、木板の軋む音や揺れは今も健在で、吊り橋らしい臨場感を味わえます。

明神橋からの眺めは季節によって表情を変え、春は残雪の山々、夏は新緑、秋は紅葉が水面に映り込みます。冬は閉山期間となりますが、その静けさを想像するだけで神秘的な気分に。

梓川をまたぎ、信仰の地と日常をつなぐ明神橋は、上高地の“もうひとつの象徴”ともいえる存在です。

ISO 200, f/11, 1/50 s, +0.0 EV, 32 mm

本当にここまできた明神橋、河童橋より背が高い入り口。ここより先には神聖な奥宮がある。異世界へのゲート。

ISO 100, f/4.5, 1/200 s, +0.0 EV, 20 mm

明神橋から明神岳の南部分を撮影。

ISO 1000, f/11, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

明神橋から撮影する外国人観光客を撮らせていただいた。

ISO 125, f/4.0, 1/60 s, +0.0 EV, 34 mm

奥宮の鳥居。かなりの観光客だ。

ISO 3200, f/13, 1/80 s, +0.0 EV, 42 mm

神聖な奥宮。社までかなり近くに寄れる。

静かな森の奥に、ひっそりとたたずむ奥宮。

手を合わせて、ここまで来られたことに感謝を込める。

「無事これ名馬」ってこういうことだなとしみじみ思った。

明神池のほとりに鎮座するのが、穂高神社奥宮。長野県安曇野市にある穂高神社本宮の奥の院にあたり、山岳信仰の重要な聖地です。

祭神は穂高見命(ほたかみのみこと)。日本神話に登場する海神・綿津見神(わたつみのかみ)の子で、山と水、そして航海を司る神とされています。この“海の神が山に祀られている”背景には、古代に海洋民族・安曇族(あずみぞく)が内陸に移り住み、信仰を伝えたという説があります。

奥宮の境内は、一般的な観光地の神社とは異なり、簡素で静謐な佇まい。社殿のすぐそばまで明神池が迫り、水面が神域を守る結界のような雰囲気を醸し出しています。

毎年10月8日には、池に御船を浮かべて神を迎える御船神事(おふねしんじ)が行われ、全国から山岳信仰の関係者や登山者が集まります。

上高地の美しい自然そのものがご神体であり、奥宮を訪れることは、単なる観光ではなく“神と自然に会いに行く”行為でもあります。

御朱印をいただいたら、いよいよ明神池へ。

ちなみにこの池、拝観料500円。

……でもその価値、あります。

池は一之池と二之池に分かれていて、特に一之池には木製の桟橋が伸びていて、そこが参拝ポイント。

観光客たちが列を作って並ぶその姿に「この池…本気だな」と気を引き締める。

ISO 100, f/4.0, 1/200 s, +0.0 EV, 70 mm

明神池一之池。池の中央に桟橋がかかっており、先端で池に参拝することができる。後ろにはかなりの行列ができていた。

ISO 100, f/11, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

浅い池に干上がらないか心配になったが、それだけ供給される水が多いのだろう。岩の表面でも木が育っているのに生命力を感じた。

ISO 100, f/4.0, 1/200 s, +0.0 EV, 20 mm

二之池。立ち枯れた木が雰囲気を出してくれている。

ISO 160, f/4.0, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

小さな土台で木が成長しているのを見ると、「俺こんなだけど頑張っているからお前も頑張れよ」って言われている気がする。

奥へ進むと、より神聖とされる二之池があるんだけど、ここがまたちょっと険しい山道。

体力のHPゲージは真っ赤に点滅してたけど、ここぞとばかりにカメラを構え、NDフィルターを装着。

長時間露光で水の流れをふわっと撮影。

ISO 100, f/22, 1 s, +0.0 EV, 29 mm

NDフィルターを装着し、長時間露光をチャレンジしてみた。

ISO 100, f/16, 1 s, +0.0 EV, 20 mm

水面が流れる様子を長時間露光でふわっとさせた。光の当たる場所と暗い場所のコントラストが効いている。

自分ではよくわからないけど、それっぽい写真は撮れた気がする。

HPは限界でも、MP(モチベーションポイント)は全快。

池の静けさに癒されて、心は完全に整った。

この空間、ほんとズルい。歩かせて、疲れさせて、でも最後にちゃんと報酬くれる。

穂高神社奥宮のすぐ隣に広がるのが、静謐な水面をたたえる明神池。標高約1,500mの高地にありながら、透明度の高い水が一年を通して湛えられ、周囲の山々を鏡のように映します。

池は一之池と二之池に分かれ、一之池は参拝者が間近に拝むことができる神前の池。二之池はさらに奥まった位置にあり、神職や関係者以外の立ち入りが制限されている聖域です。

明神池の水は湧水や地下水で満たされ、流入や流出がほとんどないため、湖面は驚くほど静か。風のない日には、水鏡に穂高連峰や周囲の森がくっきりと映り込みます。

観光地としてのにぎやかさはなく、聞こえるのは風と水音、鳥の声のみ。訪れると、ここが単なる風景ではなく“神の庭”であることを肌で感じられるでしょう。

撮影を堪能し、再び奥宮に戻る頃には、ちょうどお昼どき。

近くの「嘉門次小屋」に吸い寄せられるように入り、迷わず注文したのは山菜そば。

これがね、うまいんですわ。

出汁の塩気が体に染みる。胃じゃなくて、骨に染みる。

「これ、薬膳かな?」ってくらい、元気出る感じ。

人間って、ちゃんとしたものをちゃんと疲れた状態で食べると、本気で感動するんですね。

というわけで、明神池ルート、大・満・足!

疲れはしたけど、それ以上に得たものが多すぎた。

明神池から河童橋へ梓川右岸ルート

明神池で神聖な時間を過ごしたあと、私は再びカメラを背負い、帰路につくことにした。

ルートは、明神橋から梓川の右岸を通って河童橋へ戻るコース。

だけど正直に言うと──この区間、ほとんど記憶がない。

たぶん、魂が抜けてたんだと思う。

気がつけば歩行時間はすでに7〜8時間オーバー。

頭の中を支配していたのは「とにかく戻らなきゃ」という義務感と、「足と腰がどうにかなりそう」っていう現実的な悲鳴。

写真?たしかに撮った、岳沢湿原で。

あそこは一瞬だけ感動した。

「うわ…まだこんな景色があるのか…」と思った記憶はあるけど、それ以外は…もう正直よくわからん。

ISO 320, f/11, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

六百山を背景に岳沢湿原を撮ったが、雷雲が迫り暗い絵になった。

ISO 2000, f/11, 1/125 s, +0.0 EV, 70 mm

立ち枯れの木が目立ち、他の森とはかなり違った雰囲気のある場所だ。

ISO 320, f/11, 1/30 s, +0.0 EV, 20 mm

広く水に浸かった大地にどんな生態系が広がっているのか、なんだか興味が惹かれる。

ISO 640, f/11, 1/80 s, +0.0 EV, 46 mm

岳沢を見ると、穂高が雷雲に包まれているのが見えた。今日の登山者はあの中を進んでいるのかと思うと少し恐ろしく感じる。

それよりも強く覚えているのは、午後になって穂高連峰の上に現れた雷雲と雷鳴。

「うわ、マジでこれヤバいパターンのやつじゃん」と思いながら、気持ちは焦る、でも足は動かない、という地獄の時間だった。

しかも歩きながらふと気づく。

昔よりも確実に体力が落ちてる。

20代の頃は、こんな山道でも鼻歌まじりで歩けた気がするのに、今は「もう帰ったら湿布祭りだな」とか思ってる自分がいる。

そして、歩きながら少し切なくなった。

「あと何年、こうして自分の足で旅ができるんだろう」

20年? いや、10年かもしれない。

そんなことを考えながら、とぼとぼと歩く。

でも、それが旅の面白さでもあると思った。

たった1日の中で、こんなに感情が動くんだ。

絶景に感動して、神社で背筋が伸びて、足の痛みで涙目になって、未来のことを考えてしんみりして。

旅って、エンタメじゃなくて、もはや“感情ジェットコースター”だな。

河童橋から徒歩10〜15分ほど、梓川右岸道を少し進むと出会えるのが岳沢湿原(だけさわしつげん)。穂高連峰から流れ出す清水がつくり出した湿原で、木道を歩きながら四季折々の景観を楽しめます。

湿原の背後には、涸沢や奥穂高へ続く登山ルートの入口である岳沢が口を開け、迫力のある岩壁がそびえ立ちます。雪解け水や湧水が湿原を潤し、ミズバショウやリュウキンカなど湿地性の植物が季節ごとに彩りを添えます。

早朝には霧が立ちこめ、木道や湿原全体がやわらかい光に包まれる幻想的な時間帯も。晴天時は水面に穂高の山々が映り込み、写真愛好家にとっても絶好のシャッターポイントです。

岳沢湿原は、上高地の中でも比較的人が少なく、静かに自然を味わえるスポット。賑やかな河童橋周辺からほんの数分で、“手つかずの高原”を感じられる貴重な場所です。

そしてついに、視界の先に──

河童橋が見えた。

その瞬間、思わず立ち止まった。

身体はボロボロ、顔は汗だく、でも心のどこかがスッと軽くなる。

「帰ってきたぞー!!!」

と心の中で叫びながら、ちょっと本気で泣きそうになった。

旅の終わり

1日の行程をすべて終え、ようやくバスターミナルまで戻ってきた。

あの早朝、おじいちゃんが盛大に水浸しにしていたテーブルも、今はすっかり乾いている。

「ちゃんと登山楽しめてたらいいな…」

なんて、あの時のおじいちゃんと女性のことを、なぜかふと思い出してしまう。

こういう小さな出来事が、旅の記憶の中でじわじわ効いてくるのだ。

売店で買ったカレーパンを、もぐもぐ。

「いや、今日はさすがに食べすぎたかもな…」と自覚しつつ、でも食べなきゃ倒れる気しかしない。

もうカロリーとか言ってる場合じゃない。体が欲してるのは、油と炭水化物とちょっとのスパイスだ。

帰りのバスまで、まだ2時間。

「さて、何して過ごそうか…」と腰を下ろしたインフォメーションセンターの涼しい休憩所。

ため息をひとつ吐いたその瞬間──

気がついたら、バスの発車10分前だった。

えっ、今なに? タイムワープした?

それくらい、全身の力が抜けていた。

足も腰も悲鳴をあげてる。だけど、どこか満ち足りている自分がいる。

「はぁ〜、終わった〜……さて、次はどこ行こうかな。」

旅は終わったその瞬間から、もう次の旅が始まっている。

コメント